掛軸の修理

1. 掛軸に生じる損傷

掛軸は、鑑賞するときに開き保存するときに巻くことによって、必要以上に外気にさらすことなく本紙を守る優れた形式です。しかし、巻くことによって生じる折れや皺、巻いている間に生じる虫損や黴の発生など、保存状態や年月の経過にともなってさまざまな損傷が生じます。

損傷をそのままにしておけばさらに進行し、文化財にとって致命的な状況になりかねません。

紐の断裂

紐の断裂

紐が劣化している場合、突然切れることがあります。掛けた状態で切れ、落下した場合、本紙にも甚大な被害が及びます。

修理前

修理後

黴の発生

黴の発生

温湿度変化など外的要因によって、本紙に黴が発生し、拡大することがあります。

修理前

修理後

絵具の剥落

絵具の剥落

絵具層が劣化した状態で、掛軸を巻き解きすることで、絵具層が剥離・剥落することがあります。

折れ

折れ

仕立てられた直後は腰のある柔らかさをもっていた表具が経年により硬くなり、横折れが生じます。進行すれば亀裂や破れに至ります。

修理前

修理後

欠失

欠失

虫損や、素地である絹や紙の劣化、過去の修理であてられた補修材の不具合等の原因で本紙の一部が失われます。

染み、汚れ

染み、汚れ

染みや汚れを放置すると、本紙の鑑賞性を妨げるだけではなく、黴の発生を誘発する場合があります。

剥離

剥離

表装裂と裏打紙を接着する力が弱まり

裂地と本紙の接合部分が一部外れた状態です。

修理前

修理後

軸首のはずれ・欠失

軸首のはずれ・欠失

軸首と軸木を接着する力が弱まり、軸首

が外れることがあります。

修理前

修理後

2. 掛軸の構造

平面に見える掛軸ですが、紙や裂を数層貼り合わせた立体構造をもちます。

掛軸の修理はこの層状構造を解体し、剥落止めなどの本紙処置を施し、再び組み立てる工程により成り立っています。

模式図

3. 一般的な解体修理の流れ

事前調査

- ・お見積り

- ・施工方針のご提案

修理前調査

- ・損傷状態の調査

- ・作品の構造、組成調査

表面処置

- ・絵具の強化、安定化

- ・汚れの除去

裏面処置

- ・旧裏打紙の除去

- ・欠失部分の補修

- ・新規の裏打ち

仕立て

- ・掛軸装への組み立て

- ・納入箱等の作製

納品

- ・修理報告書の作成

伝統材料による次の世代へ受け継ぐための修理

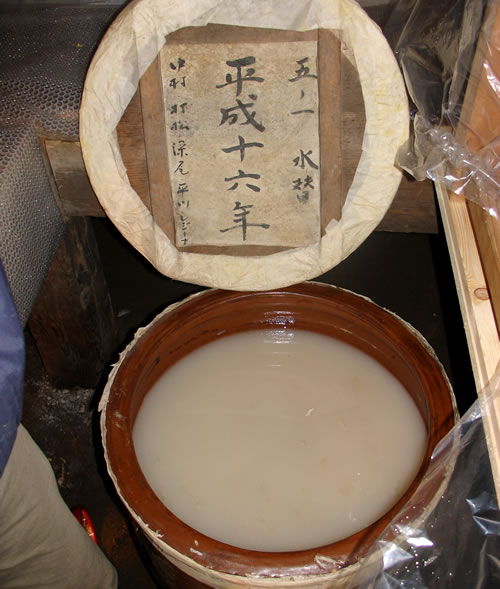

糊

自社製。小麦澱粉を炊き、糊にしたものを裏漉しして使用。糊は、接着と柔軟性、可逆性に優れた伝統材料である小麦澱粉を炊いた糊を使用します。自社で糊を作ることで、防腐剤等が一切入らず、粘度等の調整を行うことができます。肌裏を除く、増裏や総裏などの裏打ちには、古糊(自社製の新糊を約十年冷暗所にて保管したもの)を裏漉しして用います。

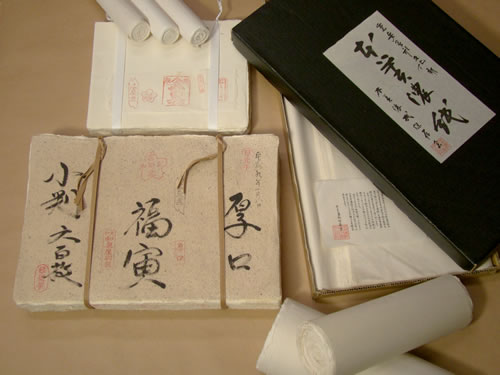

紙

裏打紙等は、保存性と強靭さを考慮し、楮を主体とする伝統的技法で制作されたものを用います。肌裏紙 本美濃紙

増裏紙 美栖紙 上窪製 文化庁選定技術保存技術認定者。

総裏紙 宇陀紙 福西製 文化庁選定技術保存技術認定者。

裂

表装裂地は、本紙そのものを保護し、且つ装飾をするという目的で金襴や緞子等が付されます。時には作品の来歴を示すこともあります。仕立ての際には、元の裂地を調整、あるいは各時代の美意識に見合った裂地の新調をご提案をいたします。