2020年7月号:第3回 裂の復元の始まり(3)

岡 興造(談)

〇甲本曼荼羅の錦と綾の復元

第1回にお話した金襴の復元と同じ時代に進められていたのが錦の復元です。復元の対象は、重要文化財《両界曼荼羅図(甲本)》(東寺)(以下、甲本曼荼羅と呼ぶ)についていた錦です。甲本曼荼羅は、昭和29年(1954)、東寺の宝蔵の解体修理にあたって行われた東京国立文化財研究所美術部による調査で開披されました。復元のきっかけとなったのは、この大曼荼羅の応急処置作業が、墨光堂で行われたことです。父に聞いたところによりますと、昭和29年の調査の際に、東京国立文化財研究所の高田修氏から連絡があり、宝蔵から運び出された大曼荼羅を箱から取り出す作業のお手伝いをしたということです。曼荼羅は被蓋の大きな箱の中にあり、軸木ではなく板に巻かれた状態で、表装上部を中にして板の巾に折り畳まれていたそうです。本紙は裏打ちがされておらず、折れ目の箇所で切れて板の巾で帯状になり、かつ、画絹は劣化して少し触ると崩れてしまいそうな状態であったため、箱に入っている上側から一層ずつ、薄い布海苔をつけた薄い紙を貼り付けてはそっと持ち上げるようにして、箱からの取り出し作業をしたと聞いています。このときにはまだ文化財指定がされていなかったためお寺が修理費用を負担されました。仮処置をお寺で行った後、本紙を大八車で工房に運び込んで、ひと夏をかけて仮裏を打ったそうです。

このとき、甲本曼荼羅についていた錦と綾を仔細に観察することができました。錦は本紙の四周を囲むように付け廻され、綾は本紙裏面につけられていたものでした。この錦と綾の現物を見ながら、金襴の復元と同じく、大きく引き伸ばした写真から糸目を拾い、文図を起こして復元しました(写真1)。復元した錦の文様は、藤原秀衡の棺の底に貼られていた錦の文様に似ていると聞いています。復元した錦は、昭和40~43年度に京都の3工房共同で修理事業を行った、国宝《法然上人絵伝》48巻本(知恩院)の表紙に使われています。また、復元した綾は、昭和54・55年度に修理事業を行った神護寺の国宝《伝源頼朝像》三幅対の総縁として使っています。

このとき、甲本曼荼羅についていた錦と綾を仔細に観察することができました。錦は本紙の四周を囲むように付け廻され、綾は本紙裏面につけられていたものでした。この錦と綾の現物を見ながら、金襴の復元と同じく、大きく引き伸ばした写真から糸目を拾い、文図を起こして復元しました(写真1)。復元した錦の文様は、藤原秀衡の棺の底に貼られていた錦の文様に似ていると聞いています。復元した錦は、昭和40~43年度に京都の3工房共同で修理事業を行った、国宝《法然上人絵伝》48巻本(知恩院)の表紙に使われています。また、復元した綾は、昭和54・55年度に修理事業を行った神護寺の国宝《伝源頼朝像》三幅対の総縁として使っています。

綾については、昭和43~47年に修理事業を行った東京国立博物館の国宝《聖徳太子絵伝》に、絵絹として使用されていたオリジナルの綾が残っており、修理時に詳細を観察することができました。さらに、川島織物研究所の佐々木信三郎氏に教えを受けて綾裂を学び、その後、神護寺所蔵の経帙の裏面の綾裂の復元を行うことができました。墨光堂ではこの時代の綾裂と、戦後すぐに復元された応夢衣の復元裂など数点が、現在も主力の裂として使用されています。

〇新しい錦を作る

さて、錦については、昭和50年代の仏画の修理も大きな契機となりました。その頃、文化庁の技官(文化財担当)であった渡邊明義氏との間で、絵巻に見られる画中画の仏画の表装がよく話題にあがっていました。鎌倉時代の絵巻に描かれた絵巻の仏画を見ると、錦をぐるりと廻した丸表装であるように見えます。実際、甲本曼荼羅は錦地の丸表装で発見されました。そうであれば、平安時代末や鎌倉時代の仏画の表装裂を新調するときには、錦をつけるのがいいのではというお話をしていたのです。しかし、表装用の錦というものはありません。当時、工房で所有していたのは、甲本曼荼羅についていた錦を復元したものだけでした。さらに、錦を使用している軸物は、東寺の西院曼荼羅のような貴重な例があるくらいで、現存するもののなかにほとんど見当たりません。渡邊氏と、あのような錦の表装ができればと常に話題になっていたのを覚えています。

昭和50~52年度に行われた国宝《仏涅槃図》(金剛峯寺)(以下、応徳涅槃と呼ぶ)の修理の際、元表装は一般的な仏表装であったのを、表装裂地を錦に新調して丸表装にしてはということになりました。修理前の金襴を踏襲するのではなく、この時代に相応しい錦をつけたいということになったのです。何分、大幅ですし、錦をつけるとなれば新しく裂を作る必要があります。何か典拠となる伝来品を参考に復元をしようといろいろ考えましたが、参照することができた錦の資料が少なく、写真から復元することには限界があると思いました。そこで、廣信織物の廣瀬敏雄氏と相談をして、この大幅の仏画にふさわしい新しい文様の錦を作り出そうということになったのです。 以前復元した甲本曼荼羅の錦の文様は応徳涅槃に対しては小さ過ぎることを考え、思いついたのが、同じく甲本曼荼羅についていた綾裂の窠に霰文を錦にしようという試みです。窠に霰ほどの大きな文様ならば、応徳涅槃という絵画性豊かな大幅の表装に合致すると思いました。その頃言われていた「大和錦」というざんぐりとした太めの糸使いとし、やわらかな表装裂を目指しました。色合いについても何度も色を変えて、やっと落ち着いたのが新しい錦織となりました(写真2)。試行錯誤を繰り返し、ようやくたどり着いて所有者、修理委員会、文化庁の監督官の了承を得ることができました。このとき初めて、錦の表装をすることができました。

以前復元した甲本曼荼羅の錦の文様は応徳涅槃に対しては小さ過ぎることを考え、思いついたのが、同じく甲本曼荼羅についていた綾裂の窠に霰文を錦にしようという試みです。窠に霰ほどの大きな文様ならば、応徳涅槃という絵画性豊かな大幅の表装に合致すると思いました。その頃言われていた「大和錦」というざんぐりとした太めの糸使いとし、やわらかな表装裂を目指しました。色合いについても何度も色を変えて、やっと落ち着いたのが新しい錦織となりました(写真2)。試行錯誤を繰り返し、ようやくたどり着いて所有者、修理委員会、文化庁の監督官の了承を得ることができました。このとき初めて、錦の表装をすることができました。

その後、文化庁から大幅の仏画は錦の丸表具にしてほしいという要請もあり、応徳涅槃の例が以降の修理方針に大きく影響したように思います。錦地については、国宝《金棺出現図》(京都国立博物館)の場合は、ご許可をいただいて聖護院ご所蔵の紅地唐花唐子丸文錦を復元しました(写真3)。また、重要文化財《金剛界八十一尊曼荼羅》(根津美術館)の修理の際には、西大寺ご所蔵の大神宮御正躰の厨子に吊り下げられた戸帳に用いられている茶地羯磨文錦を復元しました(写真4)(→詳しくは『修復』第2号(1990年、岡墨光堂)をご参照ください https://www.bokkodo.co.jp/work/detail/vol2.html)。大幅に錦裂の取り合わせは、渡邊氏との表装裂についての夢を追いかけることとなり、予算を取っていただいたことなどからいい試みができたこと、またなんとか廣瀬氏親子の協力で出来上がったものと言えます。

〇大幅の表装形式

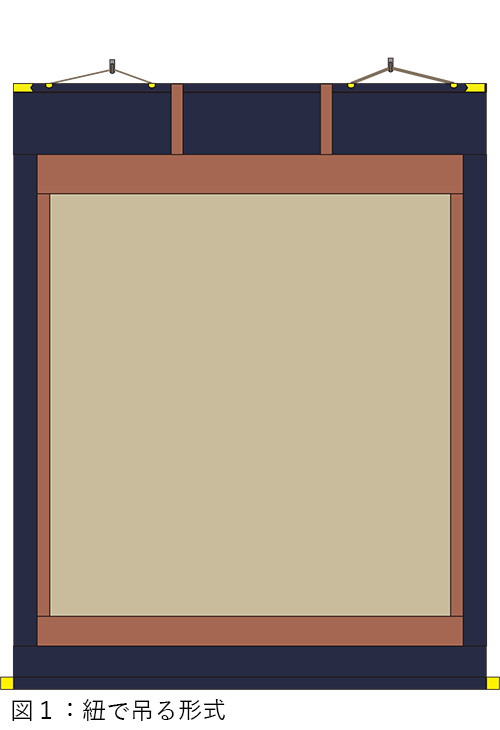

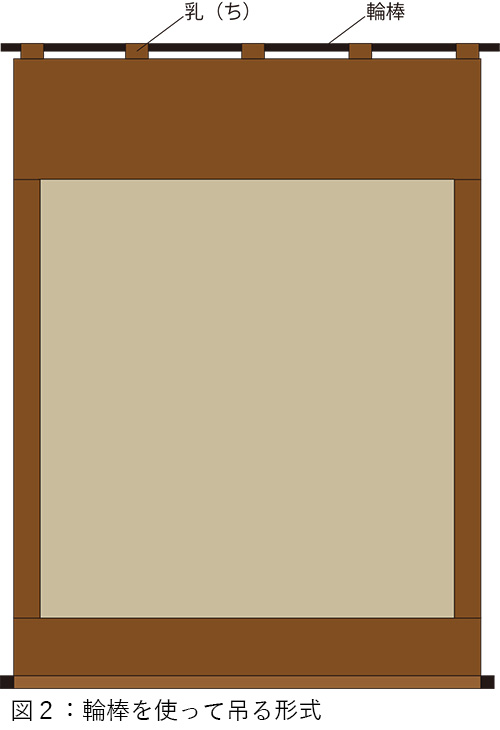

裂の話から少し外れますが、私たちの工房にとって、応徳涅槃の修理はその後の大幅の修理の方向性を決定づける、非常に大きな意味をもつことでした。このときの修理では、裂だけではなく、乳で吊る形式や、軸首の工夫など、ほかの表装形式についても新たな方向性が打ち出されました。応徳涅槃の修理に際しては修理委員会が設けられ、表装の形式については以下のように決められました。

- ・裂地は金襴を錦に取り替える

- ・形式については、仏表具を丸表具に変える。

- ・吊り方は、四つ鐶紐吊り(図1)から、乳に輪棒を通す方法(図2)に変える。

- ・軸首は金軸を木地螺鈿軸に取り替える。等

このような決定は、甲本曼荼羅の例などを参考にしながらなされました。上の二つについては既にお話した通りです。三つ目の吊り方について、甲本曼荼羅の表装は、上部に「乳(ち)」と呼ばれる小さな輪をつけ、そこに輪棒を通して吊り下げる形が残っていました(図2)。その経験と記憶から、平安・鎌倉時代の大幅の仏画を新たに表装する機会があれば、この形式を取りたいと思っておりました。大幅で巾が広い表具の場合、従来のように紐を使って上軸で吊る方法(図1)をとると、上軸に大きな力が加わり、表装裂にたるみが生じることが多くあります。輪棒を使った形式は「乳」によって力を分散することができるため、大型表具を掛ける際の負担を減らすことができるのです。これは、甲本曼荼羅だけではなく、国宝の《高雄曼荼羅》(神護寺)にもとられている方法です。また、大徳寺の曝涼のときに輪棒が用いられていることも印象に残っていました。応徳涅槃の表装に乳で吊る方式が採用された後、金棺出現図など大型表具の表装に、この方式が採用されています。荷重の負担を減らす上で、もう一つ重要なのは下軸です。下軸に歪みがあると、巻き取った際に本紙に皺が生じることになります。また、下軸が重ければ、その分吊ったときに表具全体に負荷がかかることは言うまでもありません。軽くかつ真っ直ぐな下軸が大型表具の仕立てでは重要な役割を果たします。応徳涅槃の修理にあたっては、寄木で歪みを防ぎ、内刳りをして軽量化をはかりました。現在の文化財修理では、このような場合両方の条件を満たすチタン製の軸を用いておりますが、より安全に表具を吊り、本紙への負担を減らす下軸については、まだまだ改良の余地があると思っております。

四つ目の軸首は、一般的な金軸ではなく、木地螺鈿の軸を新調することとなりました。螺鈿の軸首の新調は、昭和47・48年度に行った国宝《信貴山縁起絵巻》(朝護孫子寺)の修理の際に初めて行いました。正倉院宝物を参照にしながら、先代の坂本曲斎さんに制作を依頼したのが始まりです。これ以降、平安・鎌倉時代の仏画の大幅については螺鈿の軸をつけるようになっており、応徳涅槃の場合も金軸から螺鈿の軸へ変更しました。

応徳涅槃図の修理については、昭和58年に刊行された『国宝応徳涅槃図の研究と保存』(高野山文化財保存会編、東京美術)でも報告いたしました。出版に備え、修理中の写真撮影は、全図や分割だけではなく、部分写真についても一尊ずつ表面と裏面の両方から同じ箇所を全て撮りました。また、本に収録されている通り、エックス線撮影も多数行いました。修理記録を主とした出版として、はじめての例でなかったかと思います。後から思い返してみると、この応徳涅槃の修理は、次の時代の修理方針を示す画期となる事業でした。今回お話した修理後の仕立てや形式や出版に関すること以外にも、このとき行われた補彩についての議論が、その後の修理方針に大きな影響を与えました。次回からは、このような補彩の方針など含め、昭和40年代以降の新しい修理に対する考え方、技術や材料が生まれた状況についてお話したいと思います。

(裂の復元の始まり 了)