2022年11月号:第15回 日本の文化財修理における“地色補彩”について(2)

亀井 亮子

○第2章 戦後日本における文化財絵画の修理―近代的“補彩”の成立

第1節 文化財保護法の成立と絵画修理―渡邊明義氏の事績を中心に

1949年(昭和24年)に奈良県法隆寺の金堂壁画が火事により焼損した1ことをきっかけに、翌1950年(昭和25年)には「文化財保護法」が施行された。そして1962年(昭和37年)、現在の文化庁の前身である文化財保護委員会事務局美術工芸課が発足した。“文化財の保存に政府が乗り出し、その修理に責任を持つ”という考え2のもと、そこから技官が派遣され、各工房で行われる国指定文化財の修理対して、指導・監督という立場で立ち会うという体制が確立された。これにより、初めて修理において統一した見解を持つという必然が生まれたとも考えられる。この体制は、文化財保護委員会事務局美術工芸課から文化庁文化財部美術学芸課、そして文化庁文化財第一課へと組織名が変わった現在でも継続して維持されている。3

新たな体制で始まった日本における近代の修理、特に補彩について、渡邊明義氏の存在を抜きに語ることはできない。渡邊明義氏は、1962年(昭和37年)から前述した文化財保護委員会事務局美術工芸課にて勤務され、その後、文化庁文化財保護部文化財監査官を経て、1996年(平成8年)より東京国立文化財研究所(現・独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所)の所長に就任された。その後も文化財に関する職を歴任され、長い間文化財修理の現場に関わってこられた人物である。

渡邊氏は、特に文化庁(その前身である文化財保護委員会時代も含む)に所属されていた期間、修理作業を“監督”するという立場にありながら、ただ一方的に指示するという形ではなく、現場で実際に作業を行う技術者と共に討論を繰り返し、修理の在り方を定めるという方法に取り組まれた。当時共に多くの作品修理に関わった岡興造氏も「渡邊先生は、修理の現場に入って直言してくださり、修理技術者の疑問や提案に対して真摯に耳を傾けてくださいました。特に補彩については、先生と一緒に考えながら技術を開発し、先生からは作品のオリジナリティ、オーセンティシティ(真正性)とはどういうことであるかを根本から説いていただきました。」と後年の文章で述べている4。岡氏も “特に”と述べているように、現在に至るまでの補彩の在り方において、渡邊氏の存在は非常に大きい。

補彩について、渡邊氏はその文章の中で「(補彩は)視覚に直接関する作業であり、修理の成果を左右しかねない影響力を持つものである」5と述べられており、その効果が表す結果を非常に重要なものとして評価されていた。そのように深く修理、そして補彩に関わられた渡邊氏の方針、考え方の根本は、「絵画の生命は表現にある。修理の一つ一つの技術的対応は、すべて一個の作品の表現性の中に同存化するのである。この意味で修復とその技術は、美的に芸術的に表現されるのである。修理とその技術の適否の究極の判断は、作品の表現を基準にして行われるのである」6というものであった。つまり補彩についても、この方針を基軸としていたと考えられるのである。

第2節 『吉備大臣入唐絵巻』における絵画修理の方法―試行錯誤の時代

近代の補彩については、初めからしっかりと方向性が定められていたわけではなく、より良い方向性を模索する“試行錯誤の時代”ともいえる時期が存在した。そしてそれは、今でもいくつかの作品の中で実際に確認することが出来る。その具体的な一例として、現在はアメリカのボストン美術館に所蔵されている『吉備大臣入唐絵巻』が挙げられる。この作品は1932年(昭和7年)、ボストン美術館に勤務する富田幸次郎が購入し、アメリカに渡ったものである。作品の修理は1963年(昭和38年)に日本で行われた。当時を知る人達に修理が行われた時の様子を聞いてみたが、ボストン美術館と修理工房の間で、具体的な修理方法や仕上がりについて詳細な話し合いや度重なる打ち合わせなどが行われたことは特に無かったということである。

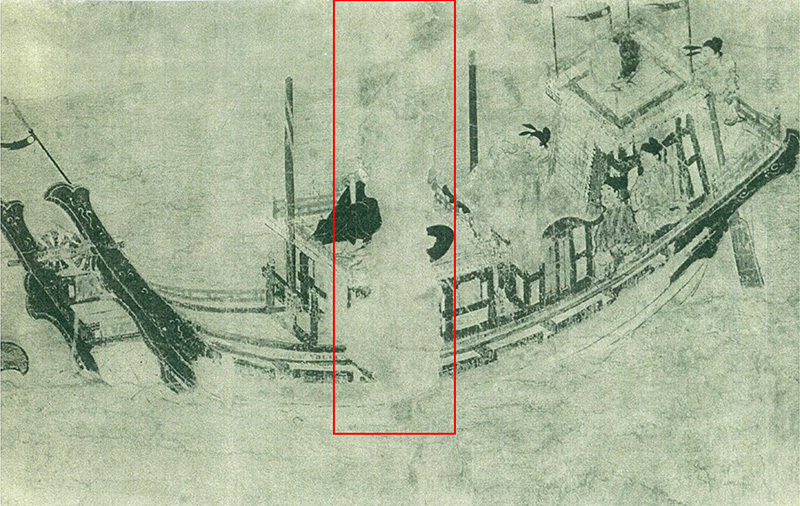

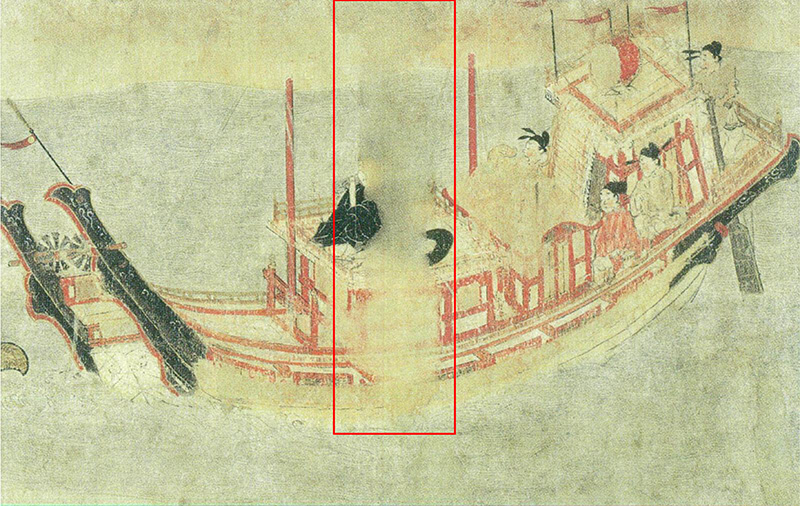

この作品における補彩の最も特徴的な箇所は、作品の巻頭部分にある。唐に向かう吉備大臣が乗り込んでいる船の真ん中部分にある大きな欠失がそれである。補修紙によって繕われ補彩が行われているその箇所には、赤い船の欄干や黒い人物の衣などが色によって薄く滲んだような表現で表されている(図版1・2)。この補彩は、当時修理工房に依頼されて補彩を行っていた日本画家(補彩画家)の手によるものであったという。その当時、昭和40年頃の補彩の様子としては、「〈復元せず〉を補彩の基本原則としても、その作業は概ね補彩画家の感性と経験的判断に委ねていたから、方法も異なり、仕上がりにも個人差が生じやすい」7とされ、この作品についてもそのような状況で補彩が行われたという可能性が高いと考えられる。残念ながら、その頃は現在のように詳しい修理報告書や写真資料等は作られていなかったということで、当時の修理方針や詳細な修理作業内容については確かめることはできなかった。現在の修理では、補紙部分に補彩を施す際に、そこに何らかの形を感じさせるような描き込みを行ったり、1つの補填箇所に複数の色を塗るという方法がとられることは無い。

図版1.吉備大臣入唐絵巻(部分 修理前)

〔角川書店編集部『日本繪巻物全集』第5巻、角川書店、1962に赤枠を加筆〕

図版2.吉備大臣入唐絵巻(部分 修理後)

〔小松茂美『日本絵巻大成』3、中央公論社、1977に赤枠を加筆〕

方向性が定まる以前の補彩についての試行錯誤の様子は、前述した渡邊氏の文章の中にも見られる。「一時期、補彩、補絹された周辺の形状と色彩に合わせて点を打ってゆく補彩の方法が採られていたことがある。(中略)同様の方法は水墨画でも採られていた」8。また異なる文章の中でも「仏画など色彩豊かな作品ではさまざまな色の点を蒔き散らすような方法があり、水墨画では墨点を胡椒を蒔き散らしたように打つ方法もあった。また影のようにぼんやりと形を補うような方法も採られていた」9と書かれているように、当時様々な方法による試行錯誤が行われていたということがわかる。つまり『吉備大臣入唐絵巻』の補彩は、その時代の痕跡を残す一例なのである。

第3節 国宝『伴大納言絵詞』の修理―新たな補彩“地色補彩”の採用

前述したような試行錯誤の時代を経て、やがて補彩は一つの方向性を見出していくこととなる。そのきっかけとなったのが、国宝『伴大納言絵詞』である。

インタビューで話を伺った人々や、渡邊氏もその文章で明言されているように、現在中間色、地色と呼称しているような色味による補彩が最初に強く意識され使われた作品は『伴大納言絵詞』だという。当時個人蔵であったこの絵巻は、1969年(昭和44年)から3年をかけて修理が行われた。作品において特に印象的なのは巻頭部分である。内裏の応天門から上がる炎、煙の部分について、修理前の繕いにあたる部分にはかなりしっかりと具体的な煙の形の描き込みがなされていた(図版3)が、修理を行う際、様々な方向から協議がなされた結果、修理前のような煙の形を描き込まず、ひとつの繕いの中で色を変えない補彩を施し、仕上げられた(図版4)。

図版3.伴大納言絵詞(部分 修理前)

〔角川書店編集部『日本繪巻物全集』第4巻、角川書店、1961に赤枠を加筆〕

図版4.伴大納言絵詞(部分 修理後)

〔小松茂美『日本絵巻大成』2、中央公論社、1977に赤枠を加筆〕

絵巻は、修理を行う際に、継がれている本紙の一紙ずつを外して処置をおこなう(図)。当時、『伴大納言絵詞』の修理を担当されていた技術者の一人である田畔徳一氏は、それぞれの継ぎを外し、以前の修理の際に繕われた補紙も取り除いた状態で本紙を作業台の上に並べてみた際、これこそが理想なのではないかと思ったという。つまり、後から付け加えられたものが一切無い状態である。その時のことは、渡邊氏もその文章で「伴大納言絵詞を修理した時、裏打ちを一切はずして巻頭の一紙が傷んだままの姿となった時があるが、その時、かえってその表現の素晴らしさに技術者達と共に感動したものであった。」10と回想されている。つまり、絵画そのものが持つ力は非常に大きく、ある面積の欠失があったとしても、その絵画の力は少しも損なわれることはないということであろう。しかしその時彼らが見た状態が理想であるといっても、そこから絵画を絵巻という形として再度仕立てるにあたり、やはり欠失部分には後補(この場合は補紙)が必要になる。そこで、熟考されたのが補彩のあり方である。修理前に施されていたように、不確かなものの形を描き入れてしまうことで、その絵画が絵として力強いものであればあるほどそれがかえって邪魔になるという考えから、ものの形を描き入れるという方法は初期から却下された。そして上記のような経験、つまり元々の絵画のみ存在するのが理想という見解から、結果として施されたのが“地色補彩”であった。しかしこの方法は、絵を鑑賞する側にも能力を求めるという。つまり、欠失した箇所を見ながらにして想像力を働かせる必要が生じるのである。この方法を選択するということは、人の想像力、“見る力”の可能性を信じるということでもあると田畔氏は述べている。

図.巻子の構造と修理

〔東京藝術大学大学院文化財保存学日本画研究室『図解 日本画用語事典』東京美術、2007に加筆〕

“地色補彩”という技法が採られたこと以外にも、『伴大納言絵詞』では、それまで“補彩画家”11と呼ばれた日本画の画家たちが主に担ってきた“補彩”という作業を、修理を行う技術者が工程の一環として手掛けるという、現在では普通に行われていることが実現された最も初期の作品のひとつであるという点も特筆に値すると考える。

(第16回に続く)

《註》

1 1949年(昭和24年)1月26日、法隆寺金堂(国宝)は火災にあい、壁画は形として残っているが、その彩色は失われた。火災は文化財保護行政の大きな転機となり、文化財保護法の制定や文化財防火デー設置のきっかけとなった。

2 渡辺明義「文化財の修理について-特に日本画の場合」『在外日本美術の修復』中央公論社、1995年、p.134

3 「文化庁組織図(2022年11月7日閲覧)」

4 岡興造「おわりにかえて」『装潢史』国宝修理装潢師連盟、2011年、p.197

5 渡邊明義「絵画の修理について」『佛教芸術』139号、毎日新聞社、1981年、p.52

6 渡辺明義「文化財の修理について-特に日本画の場合」『在外日本美術の修復』中央公論社、1995年、p.132

7 渡邊明義「絵画の修理をめぐって-補彩の苦労を友とする」『守り伝える日本の美 よみがえる国宝』九州国立博物館、2011年、p.54

8 渡邊明義「絵画の修理について」『佛教芸術』139号、毎日新聞社、1981年、p.53

9 渡辺明義「文化財の修理について-特に日本画の場合」『在外日本美術の修復』中央公論社、1995年、p.142

10 渡辺明義「絵画の修理について」『佛教芸術 139号』毎日新聞社、1981年、p.52

11 補彩に関わった日本画家に、今野可啓氏や林司馬氏が挙げられる。補彩画家は特定の工房に所属することは特になく、複数の工房において補彩を行っていた。